みなさん、こんにちは!田中れいかです。

今回はクラウドファンディングの応援企画として、公益財団法人つなぐいのち基金の代表理事 鵜居由記衣さんと専務理事 ジョーミンギさんに来ていただきました。

全国の社会的養護施設が対象ですので、一人でも多くの人に知っていただきたいなと思います!

公益財団法人つなぐいのち基金の概要

つなぐいのち基金は、 高齢者をはじめ多世代と子どもたちの相互扶助の関係作りを推進することで、社会効率を高め、次の世代へより良い社会をつなぐことを目指す公益財団法人です。

助成事業を通じて、社会的ハンデを抱える子どもの福祉の増進、心身の健全な育成、自立の支援、世代間の資源循環の促進、当財団の運営ボランティア活動等への参加とそのサポートによる高齢者の活性化と生きがい創出などにより、世代間相互支援の推進し、助成金交付による経済的支援、助成先へのハンズオン支援による時間やサービスによる支援という形で「つなぐ」仕組みをつくることで、多世代間での様々なリソースの円滑な循環と相互扶助のかたちを構築の一助となり、より良い社会を次の世代につなぐことを目的としてします。

(聞き手 / 田中れいか)

つなぐいのち基金について

ー早速なんですが、団体概要についてお聞きしたいと思います。まずはつなぐいのち基金の設立背景について教えていただけますか?

鵜居由記衣(以下:鵜居):背景は私の主人が亡くなったことです。それから一歳半の息子と私の2人暮らしになり、母子家庭になりました。

それで今まで見えていなかったものがひとり親になって見えるようになり、誰にも面倒を見てもらえない子や愛情を注いでもらえない子ども達はどうしてるんだろうと思うようになりました。

あとは日常生活の中で、子どものお友達が遊びに来たときによく思っていたのですが、子ども自体は全然無邪気で何も問題がないのに、どうして言われなきことをこんな風に言われている子どもがいるんだろうと思うようになりました。

ずっとそう思いながら子育てをしていて、いつか自分の手が空いた時に何かできたらいいなという思いが自分の中にありました。

それから子どもが大学生ぐらいになって、子どもの相対的貧困というのがキャッチアップされるようになりました。すると、「本当に日本にそんな子どもいるの」という人ばかりで、知らないことが多すぎるのかもなと思うようになりました。

そんな状況であっても「何か子どもたちにできることがあると思います」という話をして「やろう、やろう」ということになったのが、公益財団化する前の2年前(2013年)でした。

何もわからない状態で団体の活動が始まって、まずは社会的養護をなさってる方にお話を伺おうということで、色々な方にお話を伺い始めました。

ただ、話を聞けば聞くほど、直接やるのは難しいと感じるようになりました。それは、深くは分かっていないということ、理解が足りないということを実感したからです。

それからは、活動してる方や現状をみなさんにお伝えしようというフェーズから始めました。今でこそ中間支援組織として青少年育成や自立等の活動をしてくださっている団体さんへの助成事業を実施していますが、最初はこんな感じでした。

ジョー:財団の紹介として他とは違うところでいうと、財団のメンバーが全員ボランティアということです。ボランティアを含めて10名を超える組織ではあるんですけど、全員がボランティアです。

代表理事も副代表理事も、もちろん僕もボランティアですが、経営者が多い組織となっています。そのため、財団のコスト面では身軽な組織で、財団の資金で使われるような事務費や家賃は全て内部資金の寄付によって賄われています。

よって、みなさんから受け取った寄付は全額助成に回すことができています。受取寄付金からの助成比率がほぼ100%です。

ーおぉ〜それはすごいです!寄付金を運営費に充てて欲しくない寄付者さんもいらっしゃいますので。

家電贈呈プロジェクト発足のきっかけ

ーそれでは、2つ目の質問に移りたいと思います。今回は児童養護施設等を巣立つ子たちに向けた新しい支援事業をされるということなんですが、この課題に着目してプロジェクトが始まった経緯をぜひ教えていただけますか?

鵜居:このプロジェクトは私たちの評議員メンバーに入っているご夫妻様が発起人です。そのご夫妻様は社会福祉法人を経営されていて、グループホームをしていらっしゃって。その中で胸を痛めている現状があったそうなんです。

それは、社会的養護から巣立った子ども達がなぜかグループホームに入ってくることになっているという現状です。この子達がもし、生活できるぐらいのきちんとしたものが揃っていたら、この子たちは社会に出て頑張って行けるのに、どうしてここに入ってくるんだろうっていうと。

「ずっとそれが心が痛かった」と仰っていました。そしていつか、基金を立ち上げて社会的養護を巣立つ子どもたちの支援をやりたいなと思っていたところに、つなぐいのち基金の冠基金の存在を知って立ち上げてくださいました。

ジョー:冠基金は名の如く、名前をつけて運用する特別な基金です。どういった団体さんを支援するのか、最終的な受益者になる子どもたちがどういった子どもたちなのかをある程度、指定できる基金になります。

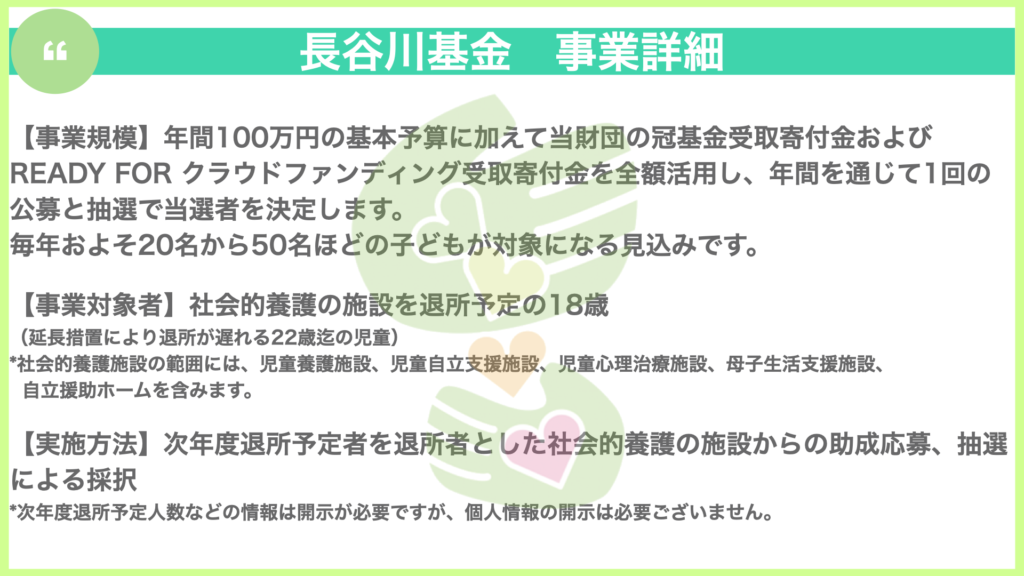

今回は基金を立ち上げた長谷川様が社会的養護施設を巣立つ子どもたちを支援するといった目的を持った新たな冠基金を作ることになり、今回このようなプロジェクトが始まりました。

事業実施については財団で調査をしています。

ー説明が遅れてしまったのですが、今回新しくできた長谷川基金というのは、児童養護施設等を巣立つ子たちに6家電をプレゼントするという内容ですよね?

鵜居:そうですね。

ジョー:基本的には冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器・掃除機・テレビは要検討となっています。あとはドライヤーやお皿といった変わりものまでお届けできたらと思っています。

現状、このように考えていますが、家電の内容に関してはメーカーさんとの調整で変更になる可能性があります。

やはり家電家具は高額ですし、新生活が始まると予定していなかった出費が出てくるので、少しでも新生活の負担を減らせたらという思いがあります。

ー今回は家電の贈呈という取り組みですが、どんな課題に着目して家電を贈ることになったのでしょうか?

鵜居:それは長谷川基金のご要望でして、新生活に必要なものを新品で揃えて差し上げて喜んでもらいたい。まずはサプライズ。

加えて、「ひとりじゃないよ」「見守っていますよ」という気持ちを家電とともに送りたいということを仰っていました。

ー明確な社会課題があって始めたのではない、というのが共感度高いです!長谷川ご夫妻の優しい気持ちが伝わってきます。長谷川ご夫妻、ありがとうございます!

家電を贈呈する理由「食べることは元気の源」

ー続いて、プロジェクトページを見ていて気になったのですが「ご飯を食べてもらいたい」という言葉が強調されているように感じました。これはどのような思いからなのでしょうか?

鵜居:それもですね、長谷川様の奥様がおっしゃっていたことです。

ちゃんとご飯を作れるような環境がなかったら、みんな買ってきたものを食べてしまう。そしたら体を壊してしまったり、十分な食事を摂れなかったりしてしまう。

ただ、買ってきたものでも冷たいままではなく温かくして食べられたら、それだけでも寂しさが半減していく。食べることは元気の源だからとお話してくださいました。

そして、ちょっと辛いことがあってもご飯を食べたらホッとするし、明日から頑張ろうと思えるので食べること大事ですよねと仰っていました。

この食べることの大切さは私たちの基本にもあり、プロジェクトを一緒に進めていくことになりました。

ー私もそうでしたが、若いときは特に「食」が疎かになりがちだと思います。でも家電があれば使うことも増えると思うので、新生活始まってすぐは大変だと思いますけど、せめて温かいご飯を食べてほしいです。

応募について

ー当初は児童養護施設のみということでしたが、対象の社会的養護施設というのは結局どうなったのでしょうか?

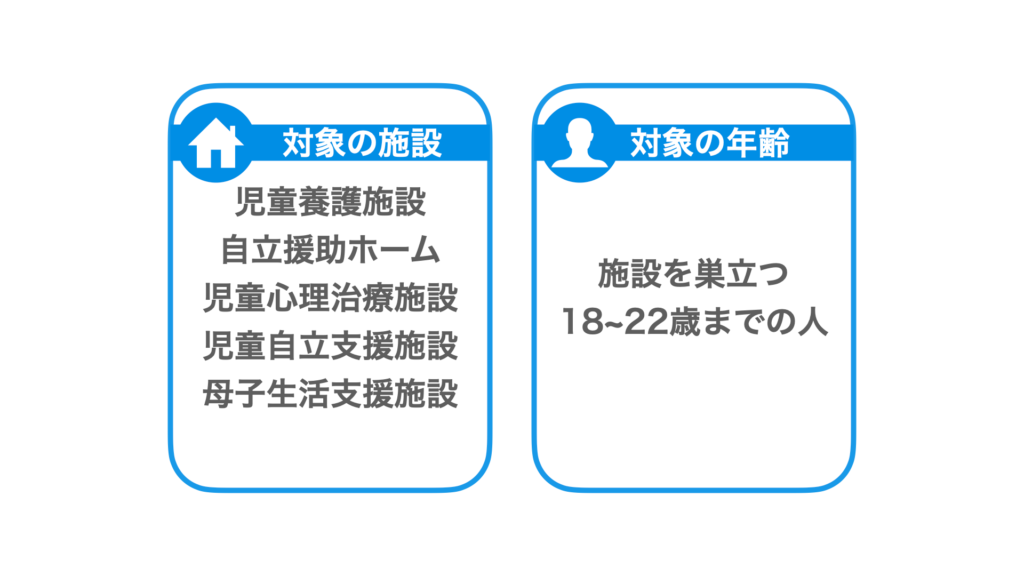

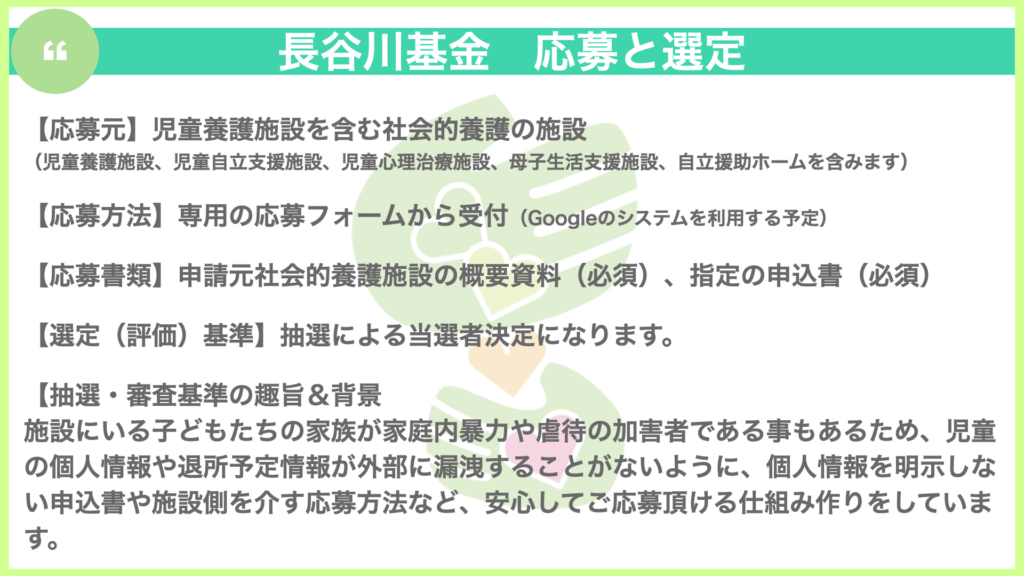

ジョー:基本的には児童養護施設・自立援助ホーム・児童自立支援施設・児童心理治療施設・母子生活支援施設などの巣立つ年齢自体が18歳~22歳までであれば基本的には受け付けようとしています。

今回は母子家庭や里親制度は初回につき対象としておりません。

ー初年度は何名くらいの子たちにプレゼントできたらいいなっと思っていらっしゃいますか?

鵜居:そうなんですよね(汗)初めてすることですので、本当に一人でも多くの子に渡したいという気持ちはすごくあります。

ジョー:基本的に財団独自で確保する資金自体が100万円で、それから増える可能性はございますが、それだと約7名〜10名くらいが対象になると想定しています。

その100万円に加えて、クラウドファンディングで集まった資金や財団に直接寄付のあった資金を合わせるので、少なくても20名〜30名ぐらいの方に届けられる助成になればと思っております。

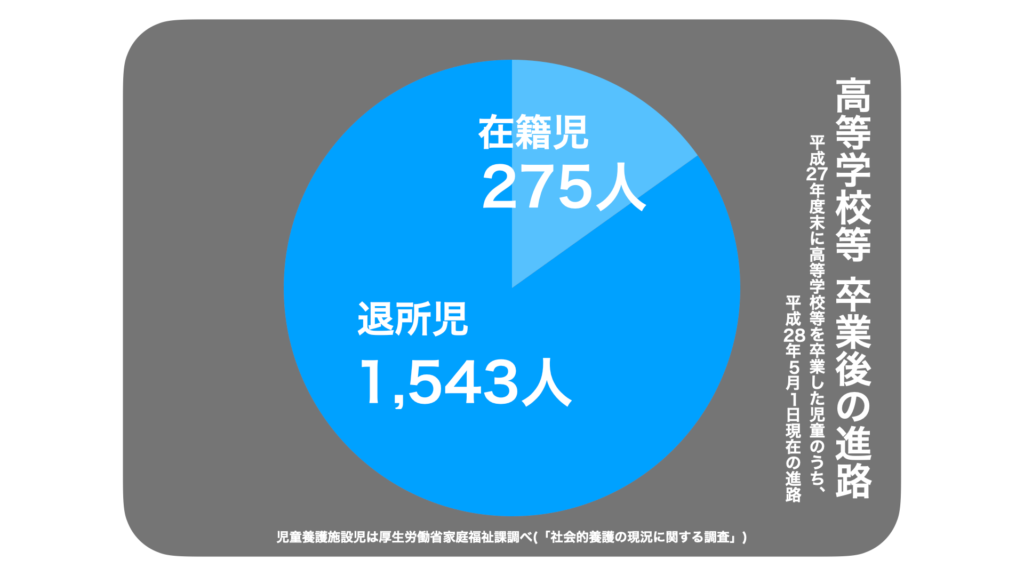

厚生労働省のデータによると、児童養護施設を巣立つ子どもたちは一年で1,527名。毎年毎年たくさんの子たちが施設を巣立っていくことがわかります。

ーちなみに応募についてですが、申請者は本人でしょうか?

ジョー:本人からの申請につきましては個人情報の取り扱い上、当財団として子どもの個人情報を取り扱うのは非常にリスクがあるという話になりました。

そのリスクをなるべく減らすために、施設からの応募を予定しております。

施設の方で申請いただく際には、どなたに家電をお送りするか個人情報を開示しなくても良いとしているので、ニックネームやイニシャルで申請していただけます。

ー抽選で当たった家電は施設に送られるのでしょうか?

鵜居:いえいえ。本人の家に直接郵送になります。

ジョー:新品の家電なので、一旦施設に置くのも大変かなと思いますので、家電メーカーから直送して子どもたちの家に一式お送りします。

中でも洗濯機や冷蔵庫は設置作業がありますので、設置作業までセットで実施できればと思っています。

ーでは、応募の段階では子どもの新居の住所を書く必要はなく、届ける段階で業者と連絡をしていただいて届くという流れなんですね。

ジョー:そうですね。

ちなみに、該当者が複数名いる場合は1施設につき3名が上限となります。

また、採択されてから2年間は、施設を介していつでも家電の受け取りをできるようにしようと思っております。というのも、子ども達が施設を出てすぐに自身の家が準備できる場合もあれば、一定期間実家に戻られる方や寮に行かれる可能性もあるので、このような猶予を設けました。

事務局の手間はかかりますけど、当たったものがもらえなくなることの方が非常に悲しいので。

ジョー:施設からの応募についてはクラウドファンディングの期間と同時に進めていきます。8月か9月には家電がもらえる施設と子どもたちが決定する状態を作れたらと思っています。

ー長谷川ご夫妻のお申し出により始まったということですが、家電の寄贈を通して社会的養護を取り巻く子たちのどんな現状を変えていきたいと考えていますか?

鵜居:そうですね。変えられるところまではいかなくても、頑張っている子どもたちがいるということをまず知っていただきたいという思いがあります。

知っていただくと、その思いがまた支援に繋がっていくと思いますので。

ー今回は冠基金としてこのプロジェクトを始めるということなんですが、実施にあたって社会的養護の施設で働く職員さんにお伝えしたいことがあればぜひお聞かせください。

ジョー:際どい話かもしれませんが、社会的養護の施設を出られる子どもたちへ家電をプレゼントする支援団体様はいくつもありますけど、施設を指定して何年も何年もと支援をしているところの方が多いようなイメージでございました。

ただ当財団は、応募を受けて審査をすることが絶対である公益財団法人なので、簡易的な応募をしてもらい抽選という形で採択をする予定です。

そうすると、今年もらった施設が来年もらえるか分からないという状況が生まれます。今年の子どもたちと来年のこどもたちが不平等になってしまう。それは当財団の特徴から、変えていくことができない限界値なのです。

ただ、だからといってもらえるチャンスが逃げていくことのほうが残念なので、「もらえるものはもらいたい」という気持ちだけで、まずご応募いただければ嬉しいなと思っています。

クラウドファンディングについて

ーこのプロジェクトはいつからいつまでの実施になりますか?

クラウドファンディングは今のところ、4月24日(月)から6月30日(日)までの約2ヶ月間を実施期間としています。

繰り返しにはなりますが、クラウドファンディングの期間と相まって家電プレゼントの応募も同時に進めていくので、8月か9月には家電がもらえる施設と子どもたちが決定する状態を作れたらと思っています。

なるべく早く進めて、来年度に向けて準備ができたらと思っています。

ー最後に、初めてのクラウドファンディングということですが、何か不安なことはありますか?

鵜居:本当に初めての試みなので、どうなるかなというのはあるんですけれど、やっぱり動くことが大事なので、最後まで頑張りたいと思います。

ジョー:そうですね。初めての取り組みなので、個人情報の取り扱いをどう安全を担保していくのかの話はアンテナを高くしていきたいと思っています。そして、また来年のより良い支援に繋げていきたいです。

個人情報の取り扱いについてはいつも不安で心配で。

あとは言った以上は言ったこと以上のことはしないと思っているので、有言実行をしないといけないなと思っています。この動画をたまに見ながら頑張っていきたいと思います。

ーたくさんいろんなことを考えて踏み出してくださったことがすごい伝わってきました。本日は本当にありがとうございました!

公益財団法人つなぐいのち基金 助成金について

つなぐいのち基金では毎年 助成金事業を行っています。児童養護施設やNPO団体も申請可能ですので、ぜひ募集概要をご覧ください。ホームページは〈こちら〉

(聞き手 / 田中れいか)