- English

- 日本語

閉鎖的な世界といわれる児童養護施設。

その実態は、一般家庭出身の方からすると「謎に包まれた暮らし」かもしれません。

「施設ってどんなところ?」「親と離れて暮らす場所って、なんだか暗そう…」

そんなふうに感じている方も多いかもしれません。

でも実は、みなさんが想像するよりずっと「普通」で「あたたかい」暮らしもあるんです。

時間がないよ〜っていう人は、この画像を見ればとりあずOK!

この記事では、わたし田中れいかが、10年間暮らしていた東京都の児童養護施設でのリアルな暮らしを、習いごとやお小遣いの金額まで、まるっと紹介します!

児童養護施設の暮らし〜1日の流れ〜

前回の記事でもお伝えしましたが、児童養護施設は幼稚園〜高校生(2〜18歳)までの子が一緒に暮らす「学生寮」だと考えていただけるとイメージしやすいかと思います。

そして学生寮と同様に、一緒に暮らす人数やルールが違います。

児童養護施設は全国に約600ヶ所あるので、施設によって生活リズムや人数も異なります。

私が暮らしていた施設では、生活の暮らしのなかで「これは守ろうね」と言われていた日課は ①起きる時間と寝る時間 ②ご飯を食べる時間 ③門限 です。

私が暮らしていた施設では以下のようなルールがありましたが、同年代の子と遊んだり、静かに自分の時間を楽しんだり、それぞれの過ごし方がありました。

- 朝は決まった時間に起床、夜は決まった時間に就寝

- ご飯の時間、門限などルールがある

- 掃除やごはんのお米とぎなどの当番制あり

- 夕食後〜就寝までは自由時間(職員さんと遊ぶ時間も)

- ゲーム時間は学年によって決まっている

- 余暇の時間はUNOやボードゲーム、お絵かき、読書など

といっても、私が過ごしていたのは平成の児童養護施設。令和になったいま、実はこの「ルール」が大幅に見直されているんです!

当番制のルールとして「共同で使う場所の掃除」や「毎日食べるご飯のお米とぎ」なんかがありました。

夕食を食べてから就寝するまでの時間は基本自由です。

就寝前は30分ほど職員さんと一対一で遊べる時間がありました。

また、時々じぶんの持ち時間をみんなで足して、就寝前の時間を過ごすこともありました。ボードゲームやUNO、神経衰弱といった長時間かかるゲームをするときです。

同年代の子が多い部屋だと、みんなでふざける時間を過ごすこともありました(同い年の子は基本はバラけるケースが多いのですが、一番多いときで4名同じホームで暮らしていました)。

今回はわたしが暮らしていた東京都の施設を例として、児童養護施設の1日の流れをご紹介したいと思います。

(※ +を押すと表がでてきます)

| 6:50 | 起床 |

| 7:20 | 配膳:朝食の準備 |

| 7:30 | みんなで朝食 |

| 8:00 | 学校へ登校 |

| 16:00 | 学校から帰宅 |

| 宿題 or 友だちと遊ぶ | |

| 17:00 | 小学生門限 |

| 幼児さん / 小学生お風呂 | |

| 17:45 | 中学生門限 & 夕食の準備 |

| 18:00 | みんなで夕食 |

| 19:00 | 自由時間(主にテレビ鑑賞) |

| 19:30 | 1~3年生 職員さんと遊べる時間 |

| 20:00 | 1~3年生 就寝 |

| 4~6年生 職員さんと遊べる時間 | |

| 21:00 | 4~6年生 就寝 |

| 中学生 テレビ時間 | |

| 22:00 | 中学生 就寝 |

| 高校生テレビ時間 | |

| 23:00 | 高校生 就寝 |

| 7:50 | 起床 |

| 8:20 | 配膳:朝食の準備 |

| 8:30 | みんなで朝食 |

| 9:00 | テレビ時間 |

| 10:00 | 自由時間 |

| 11:45 | 配膳:昼食の準備 |

| 12:00 | みんなで昼食 |

| 13:00 | 自由時間 |

| 17:00 | 小学生門限 |

| 幼児さん / 小学生お風呂 | |

| 17:45 | 中学生門限 & 夕食の準備 |

| 18:00 | みんなで夕食 |

| 19:00 | 自由時間(主にテレビ鑑賞) |

| 19:30 | 1~3年生 職員さんと遊べる時間 |

| 20:00 | 1~3年生 就寝 |

| 4~6年生 職員さんと遊べる時間 | |

| 21:00 | 4~6年生 就寝 |

| 中学生 テレビ時間 | |

| 22:00 | 中学生 就寝 |

| 高校生テレビ時間 | |

| 23:00 | 高校生 就寝 |

学校はどこに行っているの?

施設で暮らしている子どもたちはどんな学校に通っているの?

施設の子向けの特別な学校?それとも普通の公立?

施設で暮らしている子は特別な学校ではなく、地域の公立小中学校や都立高校に通うのが基本です。

障がいがある子は支援学級のある学校へ。 施設職員が送迎する場合もあります。

施設にいるからといって、教育の道が特別になるわけではありません。

参考までに、児童養護施設で暮らしている子どもたちの就学状況のグラフをシェアしますね↓

厚生労働省子ども家庭局 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部

放課後や休日の過ごし方

施設で暮らしている子どもたちは、放課後や休日はどのように過ごしているの?

塾や習いごとは?ゲームやインターネットはできるの?

一つ一つ解説していきます!

①習い事について

地域のイベントや講演会で「児童養護施設の暮らし」についてお話すると、

施設で暮らしている子どもたちは、習い事ができるんですか?

こういった質問をよくいただきます。

児童養護施設には財政的余裕がなく塾や習いごとをさせる余裕はなさそうと思われているかたも多いと思いますが、実は施設で暮らしていても習い事はできます!

厚生労働省では「児童養護施設運営指針」において、可能な限り子どもが望む「習い事」をさせるよう、こどもの主体性に応じた活動を認めています。

(8)主体性、自律性を尊重した日常生活

児童養護施設運営指針 「1.養育・支援 」

②主体的に余暇を過ごすことができるよう支援する。 ・子ども興味や趣味に合わせて、自発的活動ができるよう支援する。 ・学校のクラブ活動、外部のサークル活動、子どもの趣味に応じた文化やスポーツ 活動は、子どもの希望を尊重し、可能な限り参加を認める。

平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局

ちなみに私も、施設にいた頃は週一でボランティアさんからピアノを習っていました。

- ピアノ

- 地域のサッカー教室

- 地域の野球チーム

- 絵画教室

- ダンス

- 学習ボランティア

②塾について

「習いごと」とセットでよく聞かれるのが、塾についてです。

わたしの経験でお話しすると──

中学生のときは、施設から塾代を出してもらうことができました。でも、高校生になると塾代の支援はなくなり、自分でアルバイトをして塾費用を捻出しようとしたこともありました。

けれど、自立の準備資金を貯めることも必要で、塾に通う余裕はなく、結局は断念することに…。

その代わり、近隣の大学が開催していた無料の学習塾に通うようになりました。

では、なぜこのような状況になるのでしょうか?

ここで、制度的な面からも少し解説してみます。

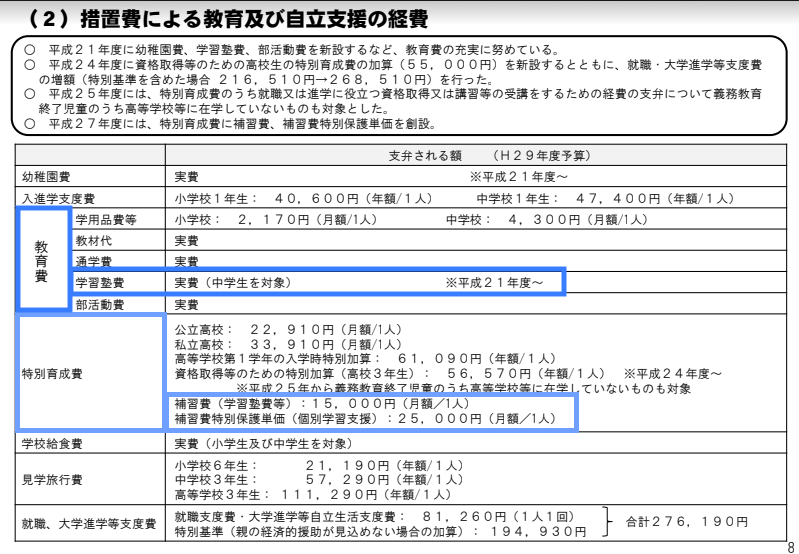

国から支給される措置費(=施設の運営費)の中に「学習塾費」という項目があります。中学生については、実際にかかった塾代を申請することで、国から支給されるしくみになっています。

厚生労働省

これにより、わたしは高校受験のための塾へ通うことができたんですね

高校生の場合、平成27年度から「特別育成費」として補習費が新たに支給されるようになりました。

高校生の塾代(学習塾):15,000円(月/1人)

高校生の塾代(個別学習塾):25,000円(月/1人)

わたしが暮らしていた当時はこの制度がまだなかったので、大学受験の塾には行けませんでした。いまは制度が進んで、通える子も増えたんですね〜!

また、自治体によっては独自に予算を設けて、施設で暮らす高校生の学習費を補助しているところもあります。

児童養護施設等の高校生入所児童の学習費、大学受験料等を補助し、入所児童の学力向上を目指す。

まだ、部活動費、定期代、社会活動参加費、その他高校生活費を補助し、入所児童が充実した高校生活を送り、自己肯定感、自立能力を高められるように支援する。

施設入所児童フェアスタート応援事業

このように、中学生は原則みんな塾に通うことができ、高校生についても、限られた予算の中で地域の支援や制度を活用しながら、進学の準備をすることができるようになってきました。

③インターネットやゲームついて(スマホ・パソコンなど)

こちらもよく聞かれる質問です。

またまたわたしが暮らした施設の事例をご紹介します!

パソコンは一つの部屋に一台配置されていました。

わたしの施設では、7~8人が一つの部屋で共同生活をしていたので、7~8人で一台のパソコンを使うことになります。

高校から出された課題を行なったり、ネットで調べものをする際に利用していましたが、この人数に対して一台しかなかったため、ひとり1時間ずつといったルールがありました。

パソコンを使うときは利用表に ①名前 ②開始時間・終了時間 ③使う目的 を書き、印刷をするときは職員さんを呼んで調べ物をしていました。

一変「管理されている窮屈な環境」に思われたかたもいると思いますが、わたしは学校生活を通じて不便に思ったことはありませんでした。

ただ中にはパソコンを使うのが好きな子がいたり、調べ物をするにも窮屈に感じたりした子がいたかもしれません。

わたしが施設で暮らしていたころ、携帯電話は「月々の料金を自分で払えるようになってから」というルールがありました。つまり、高校生になってアルバイトを始めた子から、やっとケータイを持てるようになる──そんな約束があったんです。

でも今は、格安スマホの登場もあって、お小遣いの範囲でやりくりすれば持てるケースも増えてきました。

また、施設によっては法人名義で契約してスマホを使わせてくれたり、Wi-Fiを設置してインターネット環境を整えていたりと、工夫しているところもたくさんあります。

とはいえ──児童養護施設で暮らす高校生のうち、いまも約3割がスマホを持っていない というデータもあります。

ちょっと驚きますよね……?

気になる方は、どうしてそんな差があるのか、制度や背景をまとめたこちらの記事もぜひ読んでみてください◎

このあとに説明しますが、施設では毎月お小遣いをもらうことができます。

そのお金を少しずつ貯めて、PSPやDSといった携帯ゲーム機を買っていた子もいました。

気になる「ゲームの時間」ですが、目安はこんな感じです👇

- 小学校低学年:30分

- 小学校高学年:45分

- 中学生:1時間

- 高校生:1時間

わたしが暮らしていたホームには、PS3が1台置いてあって、休みの日には順番に遊んでいました。

最近では、Switchを置いている施設が多いです◎

また、クリスマスの時期になると、企業の方からWiiやゲームソフトの寄贈をいただくこともありました。

お小遣いってもらえるの?

施設で暮らしている子どもたちは自由に使えるお金はあるの?

お小遣いは?お年玉は?

お小遣いの有無や金額についても、気になる疑問ですよね?

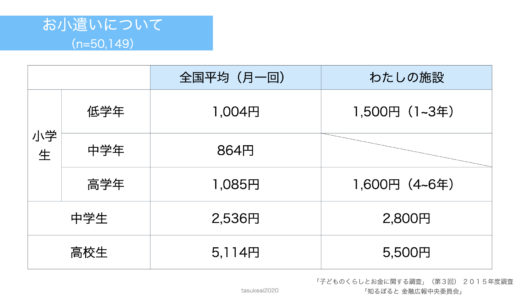

結論から言うと施設で暮らす子達はお小遣いが貰えます!

- 幼児さん:1,100円

- 小学生(1~3年生):1,500円

- 小学生(4~6年生):1,600円

- 中学生:2,800円

- 高校生:5,500円

お小遣いの金額としてこの金額は高いのか低いのか…

「子どものくらしとお金に関する調査」(金融広報中央委員会)によると、一般家庭でお小遣いをもらっている子どものうち、月に一回もらっている場合では以下のような結果となっています。

「知るぽると 金融広報中央委員会」

こちらと比較すると、だいたい一般的な家庭で暮らしてる子どもたちと変わらない水準のお小遣いをもらっていることがわかります。

他の施設ではいくらお小遣いをもらえているのでしょうか?

youtubeやSNSでいただいたコメントを紹介します!

わたしの施設では部活をしていると+1,000円、誕生日月だと+2,000円という、お小遣いに+αもらえるルールがありました!

わたしが働いていた施設では

小学生:1,000円・中学生:3,000円・高校生:4,000円が毎月のお小遣いでした!

お小遣いの使い道

「お小遣いがもらえる」ということがわかったところで、次に気になるのがお小遣いの使い道だと思います。

やっぱり将来のために貯めているのかな?

自由に使えているのかな?

そのような質問もよくいただきます。

もちろん使い道は人それぞれですが、わたしの暮らしていた施設の子たちが実際に買っていた物の例をみてみると、意外と普通に、お金を使えることがわかるかと思います。

- 「ちゃお」「なかよし」「コロコロ」等 月刊漫画の購入

- ガチャガチャ

- シール帳やシール

- プリクラ代

- カラオケ代

- ファッション誌の購入

- 原宿・渋谷へいくための交通費

- マクドナルドやミスドといったおやつ代

基本は職員が鍵のかかる場所でみんなのお金を管理・保管し、こどもたちは使いたいときに職員さんと相談しながら使用しています。

また、お金を使ったらお小遣い帳を書くことが義務づけられており(国の税金が原資ですからね)、①使ったらすぐに記入 ②毎月「収入・支出・残高」を書いて提出する など、金銭管理をすることが習慣になっています。

このように、施設で暮らしていても、「お小遣いは比較的自由に使うことができる」ということがご理解いただけたかと思います。

クリスマスやお正月などのイベントはあるの?

児童養護施設ではどんなイベントが開かれているの?

クリスマスは?お正月は?

児童養護施設ではクリスマスやお正月など、季節ごとのイベントがたくさんあります!

| 1月 | お正月 |

| 2月 | 豆まき |

| 3月 | 卒業を祝う会 |

| 8月 | 夏の遠征行事 |

| 10月 | 秋のマラソン大会 |

| 12月 | クリスマス会 |

このほかにも、地域のイベントに招待していただいたり、花火大会の席を用意していただいたり、また時にはサッカー選手やお笑い芸人さんといった著名人のかたが施設に訪問してくださいました。

まとめ

- 学生寮のように日課が決まっています!

- 施設近所の公立小中学校へ通学します!

- できる範囲内で習いごとができます!

- 習いごとは可能な限り子どもが望むものができます。

- 中学生は塾代が施設から出るが高校生は出ない。(自治体による)

- お小遣いは一般家庭とほぼ同水準の金額を貰っている。

- パソコンは複数人で一台。1時間の使用制限。

- ケータイ・スマホは自腹で持つ。(バイト代)

- ゲーム機は充実。

- 年間のイベントは盛りだくさん!

いががでしたでしょうか?

少しは児童養護施設での暮らしについて理解する手助けになりましたでしょうか?

もちろん、全ての施設が同じではありません。 でも、ここで紹介した暮らしから、「施設って思っていたよりもあたたかい場所なんだな」と感じてもらえたら嬉しいです。

この出会いをきっかけに、社会的養護について“知る”扉が開きますように。知ることで、やさしい社会の一歩が生まれると信じています。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました^^

とても参考になりました!自分は友達に施設に入っている子が居て、その子をもっと理解してあげようと思い今回このサイトを閲覧させていただきました。生活のことについて詳しく説明されていてとてもわかりやすかったです!ありがとうございました!

温かいコメントをありがとうございます!「もっと理解したい」と思える友人に出会えたのが素晴らしいと思います!

施設を出ると、どこに行くのですか?里親を考えてます。新潟県です。

施設を出たあとについては多様な行き先があります。県外を出て進学する子、寮付きの就職先に進む子、一人暮らしをする子、実親の家庭で暮らすなどさまざまです。新潟県は新潟市の里親登録が進んでいるので、ぜひそちらの取り組みも注目されるといいかなと思います!興味関心を寄せていただき嬉しいです^^

あと2日で児相に行くものです!!!

私は学校はまだ救いなので学校の友達とも

会いたいです。

今まで通っていた学校に行けるんですか?

あとSNSで動画投稿(推し関係で)してるんですけど動画撮影ってオッケーですか?

顔出しはしないし、住所がわからないように

撮ります。

コメントありがとう。

不安もあると思いますが、こうして質問してくれてうれしいです。

学校のことは、どの児童相談所に行くかによって少し違うけれど、最近はできるだけこれまでの学校に通えるように調整してもらえる体制が整ってきています。

SNSや動画のことは、一時保護の間はスマホが使えないことが多いけれど、施設などでの生活が始まったら相談して使えるようになることもあります。

まずは安心して過ごせる場所が見つかりますように。応援しています!