たまにニュースで聞くけど、児童養護施設ってどんな場所なんだろう…。匿名で発信している人はいるけど、その人に質問するのも失礼な気がするし…。まずは知りたいんだよな…。

こういう疑問に対する一助になればと思い記事にまとめました!

客観的な数字で確認すると、親との交流の有無や在籍期間など、世間のイメージとは違う、児童養護施設の意外な実態が垣間見えると思います。

ぜひ最後まで読んでいただき、児童養護施設に対する理解を少しでも深めてもらえれば幸いです!

児童養護施設とは?

端的に言うと、だいたい幼稚園~高校生(2〜18歳)までの子が一緒に暮らす「学生寮」だと考えていただけるとイメージしやすいかと思います。

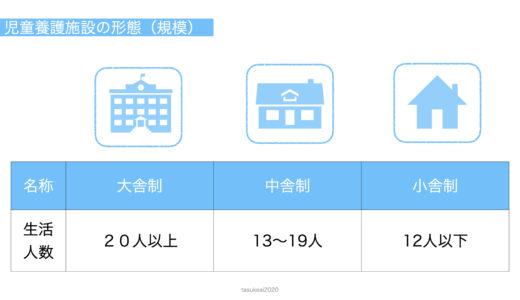

学生寮で生活をしたことがある方ならわかると思いますが、寮によって建物の大きさや個室の有無、利用者の人数ってちがいますよね?

よって児童養護施設でも施設によって一緒に暮らす人数やルールが違うんです。

児童養護施設は全国に615ヶ所(福祉行政報告例 平成29年3月末現在)。約3万人の子どもたちが暮らしています。

運営は社会福祉法に基づいて経営されており、その施設の規模によって呼び方が変わります。

現状では、社会的養護を必要としている子どものうち約7割が、この児童養護施設に入所しています。(平成30年度末)

何れにせよ、児童養護施設というのは、苗字のちがう子同士が一緒に集団生活をする「学生寮」だと考えていただけるとわかりやすいかと思います。

【経験談あり】どんな理由で、こどもは施設で暮らすの?

「児童養護施設って、どんな子が暮らしているの?」そう聞かれることが、ときどきあります。

結論からいうと①両親から何らかの虐待を受けた子 ②何らかの理由で親がいない子 ③何らかの理由で両親のもとで育てられない子 が一緒に暮らしています。

わたし自身もその一人で、7歳から児童養護施設で暮らしました。

こどもが施設で暮らすことになる理由は、児童福祉法という法律でも定められています。

第41条 児童養護施設は、保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)

実際に多い入所の理由は?

厚生労働省の調査では、児童養護施設に入る理由の上位はこのようになっています。(2018年時点)

2)母の精神疾患

3)母の虐待・酷使

4)父の虐待・酷使

5)その他

6)養育拒否

7)破産等の経済的理由

8)児童の問題による監護困難

9)母の拘禁

10)母の行方不明

引用:児童養護施設入所児童等調査の概要 (平成 30 年 2 月 1 日現在)

厚生労働省子ども家庭局 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部

施設に来る前は、どこから?

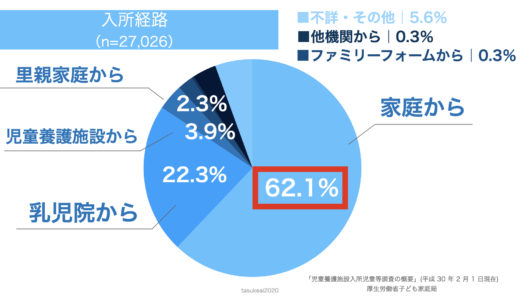

つづいて、どこから施設へ措置されることになるのか、子どもたちの入所経路をみていきます。

一番多いのは家庭からの入所で62.1%。そのほか、乳児院からくる子が22.3%、他の児童養護施設からくる子が3.9%、里親家庭からくる子は2.3%となっています。

わたしの場合(田中れいかの経験)

ちなみにわたしは、両親の離婚がきっかけで施設に暮らすことになりました。

ある日突然、警察署から児童相談所へ。1ヶ月ほどの一時保護を経て、「家庭に戻るのはむずかしい」と判断され、施設での暮らしがはじまりました。

あのときの不安、さみしさ、消えてしまった感情…少しだけですが、覚えています。

でも、施設に入る理由は、本当に人それぞれです。統計に表れない理由だって、たくさんあります。「かわいそう」と思われたくて書いているわけではありません。ただ、知ってほしいなと思うんです。

「なぜ施設で暮らしているのか」を知ってもらうことが、今まさにそこで生活しているこどもたちや、かつてそこにいた人たちへのエールになると思うんです。

…なんだか、少し熱く語ってしまいましたね(笑)

わたしの体験をもっと知りたい人は、ぜひこちらの本を読んでみてくださいね^^

施設で暮らす期間と家庭復帰の見通しについて

ここで、話をちょっと戻しますね。

施設で暮らす子どもとその親御さん、そしてその背景はさまざまですが、厚生労働省が発表した「児童養護施設入所児童等調査の概要(令和2年1月)」によると、子どもが施設で暮らす期間で一番多いのは意外にも「1 年未満」。平均すると5.2年間という結果が出ています。

厚生労働省子ども家庭局 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部

児童養護施設での暮らしは、税金で支えられていて、毎月のお小遣いや、年間で約4万円の衣服代などの支給もあります(このあたりは、別の記事でもう少し詳しく紹介しています^^)。

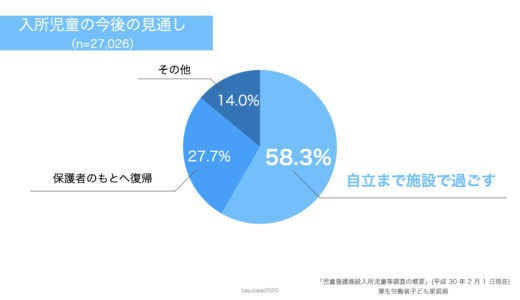

でも現実には、家庭に戻らず、自立するまで施設で過ごす子も多く、約半数を超えているというデータもあります。「家庭への復帰」が制度上の理念としてあっても、それが難しい状況もあるんですよね。

厚生労働省子ども家庭局 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部

そして、施設を出た「その先」の暮らしにも、さまざまな課題があります。それについては、下記の記事でまとめています。

ちょっと現実の厳しさを感じるかもしれませんが、わたしは「知ること」こそが、支援の第一歩になると思っています。よければ、ぜひ読んでみてください。

入所中に親との交流はあるの?

「施設に入ったら、親とはもう会えないの?」

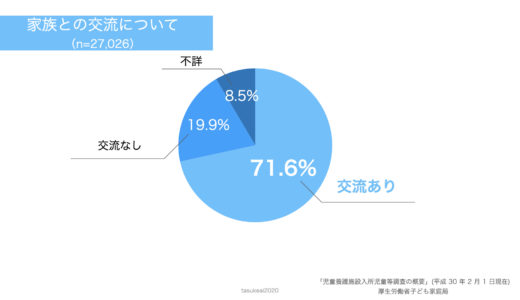

そんなふうに思われることもありますが、実はそんなことはありません。

戦後の「孤児院」のようなイメージを持たれがちな児童養護施設ですが、実際には、施設に入所しているこどもたちの93.3%の子に両親またはひとり親がいます。

そして意外に思われるかもしれませんが、約7割のこどもたちは、入所後も親との交流が続いているんです。

厚生労働省子ども家庭局 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部

「交流」といってもいろいろで、たとえば、1)電話・メール・手紙 といった間接的な交流と 2)面会 や 3)一時帰宅 といった直接的な交流があります。

わたしの場合も、最初は施設の電話で親と話すことから始まりました。

その後、暑中お見舞いや年賀状などの手紙のやりとりをして、少しずつ慣れてきたころに、面会や日帰りでの外出もできるようになっていきました。

もちろん交流の頻度やかたちは、こども一人ひとりの状況やご家族の事情によって異なりますが、「施設にいる=親と絶縁」というイメージとはちょっと違う現実があること、知ってもらえたらうれしいです。

施設の子と話すときに「NGワード」ってあるの?

児童養護施設で暮らすこどもたちも、地域の学校に通い、大人になったら社会に出たら働きます。

もしかしたら、この記事を読んでいるあなたは、そんな子と出会ったことがあるのかもしれません。あるいは、友だちが施設で暮らしているのかもしれません。そんなあなたの顔を思い浮かべながら、この文章をタイピングしています。

「施設の子には、どんな言葉を使わない方がいいんですか?」

この質問、実はよくいただきます。

いわゆる「NGワード」があるのかどうか、気になる人も多いですよね。

わたしがいつもお伝えしているのは、その子その子によって、ちがうということ。

児童養護施設は、さまざまな事情で共同生活をしている「学生寮」のような場所。どんな言葉にドキッとするかは、その子の経験によって異なります。

たとえば、親がいない子に「お父さんとお母さんは元気?」と聞いたら?

兄弟と離れて暮らしている子に「お兄ちゃんと仲いいの?」と聞いたら?

ドキッとする子もいれば、ぜんぜん気にしない子もいます。

ちなみに、厚生労働省の調査(令和2年)によれば、児童養護施設で暮らしている子のうち、両親ともにいない子は5.1%。多くの子が、親と何らかの関係がある状態で暮らしています。

つまり「親がいない子の場所」ではなく、「いま家庭で暮らすことが難しい子の場所」、もう少し分解すると「家庭の事情がある子が共同生活をしている場所」なんです。

厚生労働省子ども家庭局 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部

でも、それってよく考えたら「家庭で育ったこどもたち」と同じかもしれません。誰にだって、触れられたくないことや、話したくないタイミングってありますよね。

だから私は思います。

「施設の子だから」とか「何か特別な配慮が必要だから」と構えすぎるよりも、ただひとりの人として出会ってくれたら、それだけでうれしいなって。

たとえば、もしうっかり何かを聞いてしまって、相手の顔がふっと曇ったとき。「ごめんね、言いにくかったら大丈夫だよ」って、さらっと言えるような関係であれば、それはもう、すてきな出会いになっていると思うんです^^

そういう「関係性」を、築いてもらえたら嬉しいなぁと当事者として感じます(むしろ「聞いちゃまずいかな」という表情や態度をされるほうが悲しかったりします)。

まとめ

- 児童養護施設は、だいたい幼稚園~高校生までの子が一緒に暮らす「学生寮」だとイメージしてみて!

- 全国に615ヶ所あり、約3万人の子どもたちが暮らしている。

- ①両親から何らかの虐待を受けた子 ②何らかの理由で親がいない子 ③何らかの理由で両親のもとで育てられない子 が一緒に暮らしている。

- 子どもが施設で暮らす期間は「1 年未満」が一番多く、平均すると5.2年間。

- 約半数以上が親元に戻らず自立まで児童養護施設で暮らし続けることになる。

- 93.3%の子に両親またはひとり親が存在。

- 約7割の子どもたちが入所後も親との交流が続いている。

いががでしたでしょうか?

少しは児童養護施設を理解する手助けになりましたでしょうか?

この出会いを機に、一緒に社会的養護について「知る」引き出しを増やし、「知る」ことで、人に地球に、やさしい未来をつくっていけたら嬉しいです!

めっっっっっっっちゃ…わかりやすい!”!

ありがとうございます

勉強につかいます!

うれしいコメントをありがとうございます!

ぜひぜひ使ってくださいー!田中れいか

ありがとうございます。親に次に嘘ついた場合の罰としてどこで暮らすか決めておきなさいと言われ・・・こう言うところが一番良さそうですね。平和そうです。(小6 性同一性障害)