「もしかして、これって虐待…?」

そう思っても、どうしたらいいのかわからなかったり、誰に聞いたらいいのか迷ったり。

そもそも「虐待」ってどんなこと?

そのあとどうなるの?

と思っている人も多いかもしれません。

日本では、2000年に「児童虐待防止法」が制定されてから、児童虐待への関心が少しずつ高まりました。全国の児童相談所に寄せられる相談件数はこの20年でどんどん増え、虐待の実態やその背景にあるいろいろな問題も、少しずつ見えてきています。

とはいえ、「児童虐待」と聞くと、どこか遠い世界の話のように感じる方も多いかもしれません。でも、子育てが孤立しがちな今の時代では、どんな家庭でも無縁とは言いきれない現実があります。

だからこそ、こどもや保護者がひとりで悩まずにすむように、国では「地域支援」というかたちで、身近な場所に相談できるしくみを少しずつ整えているところです。

この記事では、「虐待ってなに?」「そのあと、どうなるの?」という問いに、できるだけやさしく答えながら、もしものときに知っていてほしい「社会的養護」というしくみについても紹介していきます。

この記事では、日本における児童虐待の現状や、国が地域支援に力を入れるようになった背景を、できるだけわかりやすく解説していきます。

ちなみに、わたしは2023年から、こども家庭庁の「こども家庭審議会」の委員をつとめています(2025年3月末まで)。

そこで見てきたこと、聞いてきたことも交えながら、現場の声をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。

ちなみに毎年11月はこども虐待防止推進月間!正しく知って、自分たちに何ができるか考えてみてね!

児童虐待ってなに?

児童虐待についての法律「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」ができたのは、じつは2000年。いまから20数年前のことです。

「もっと前からあるのかと思っていた」という声もよく聞きますが、法律としてはまだ「若い」制度です。

この法律ができたことによって、虐待に関する対応が全国の児童相談所で統一的に記録されるようになり、少しずつ「見える」ようになってきました。

つまり、それまでは「起きていたけれど記録されていなかった」虐待が、やっと数としてカウントされはじめた、ということです。

法制度の主な変遷

| 年月日 | 法律・手引き名 | 説明 |

|---|---|---|

| 2000年(平成12年) | 児童虐待防止法 | 児童虐待防止法制定 |

| 2004年10月(平成16年) | 児童虐待防止法 | 配偶者間の暴力(面前DV)が心理的虐待に含まれることが明確化 |

| 2013年5月(平成25年) | 子ども虐待対応の手引き | 手引きの中で、直接的に虐待されていなくても、他のきょうだいが虐待を受けている様子を目撃することで、その子自身が精神的な苦痛や恐怖を感じるため、それも「心理的虐待」であると例示 |

| 2013年12月(平成25年) | 警察によるDV事案の積極的な介入により警察からの通告が増加 | |

| 2015年12月(平成27年) | 児童相談所全国共通ダイヤル(189)へ | |

| 2019年12月(令和1年) | 児童相談所全国共通ダイヤル(189)を無料化 |

こうした制度の整備と並行して、児童相談所に寄せられる「虐待の相談件数」も急増しています。

虐待の相談件数の推移

つづいて、児童虐待の件数とその推移を見ていきます。

児童虐待防止法が施行された2000年の相談件数は1,101件。

そこから右肩上がりで増加し、令和4年度中には全国232ヶ所の児童相談所が対応した件数が219,170件で過去最多を記録しました。

2013年は警察からの通告が増えた年で、前年より約10%、翌年は20%以上も増えたんだって!

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-fe569ab2450c/12d7a89f/20230401_policies_jidougyakutai_19.pdf

こうした統計を読むときに大切なのは、「この件数=その年に新しく相談があった件数」という点です。

たとえば、中学生で初めて相談があったとすると、もしかしたらその子は、小さいころからずっと苦しい家庭環境にあったのかもしれません。

児童相談所では0〜18歳までの相談を受け付けていますが、「虐待が起きていること」と「相談にたどりつけること」のあいだには、実はとても大きな壁があります。

海外では、子どもの1%が虐待を受けているという統計もあるよ。日本は「見えていない」虐待が、まだまだ多いって言われてるんだ。

虐待ってどんなこと?4つの種類をやさしく解説

児童相談所には、年間21万件をこえる虐待の相談が寄せられています。

でも、ひとくちに「虐待」と言っても、どんなことが含まれるのか、よくわからないという声も多く聞きます。

「これって、虐待なのかな…?」

そう思って検索してくれた方もいるかもしれません。

日本では、児童虐待を①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト(育児放棄)、④心理的虐待の4つの種類に分けています。

ひとつずつ、やさしく紹介していきますね。

①身体的虐待

殴る、ケル、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

引用|こども家庭庁:児童虐待の定義(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai

②性的虐待

こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

引用|こども家庭庁:児童虐待の定義(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai

この「性的虐待」は、統計上は一番少ないとされていますが、実は、子ども自身が「それはおかしいこと」と気づきにくく、長いあいだ誰にも言えないまま続いてしまうこともあります。

③ネグレクト(育児放棄)

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

引用|こども家庭庁:児童虐待の定義(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai

④心理的虐待

言葉よる脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

引用|こども家庭庁:児童虐待の定義(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai

私自身も、「言葉による脅し」を受けて、児童相談所に一時保護されたことがあります。

その1か月半後には、児童養護施設での暮らしがはじまりました。わたしが施設に入るまでの経緯を知りたいという人は、下記の記事で紹介している本を読んでください^^

上記4種類のなかでも、一番多いのは言葉による脅し・無視が含まれる心理的虐待(59.1%)、続いて殴る・蹴る・叩くといった身体的虐待(23.6%)という順番になっています。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-fe569ab2450c/12d7a89f/20230401_policies_jidougyakutai_19.pdf

最近では、「教育虐待」や「宗教的虐待」といった、新しいかたちの虐待も話題にあがるようになってきました。

たとえば、宗教の制限で医療を受けられなかったり、極端に厳しい教えのもとで自由をうばわれていたり…そうした問題についても、こども家庭庁での議論が始まろうとしています。

話が少しそれましたが、現状の日本では、身体的虐待、ネグレクト(育児放棄)、心理的虐待、そして性的虐待の4つが児童虐待の定義として定められいます。

虐待を受けたあと、こどもはどうなるの?

虐待を受けた子どもたちは、その後どのような支援につながるのでしょうか?

実は、日本には、虐待などで家庭での生活がむずかしくなったこどもたちを社会全体で支える仕組みがあります。それが「社会的養護(しゃかいてきようご)」です。

この言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、簡単に言うと「家庭に代わって、こどもの安心・安全な育ちを社会で支える」こと。児童養護施設や里親家庭での生活、そしてその前段階となる児童相談所の対応などが含まれます。

どこまでを「社会的養護」と呼ぶかは、専門家によっても少し意見が分かれるところですが、わたし自身は「児童相談所とつながった時点で、社会的養護の領域に入っている」と感じています。

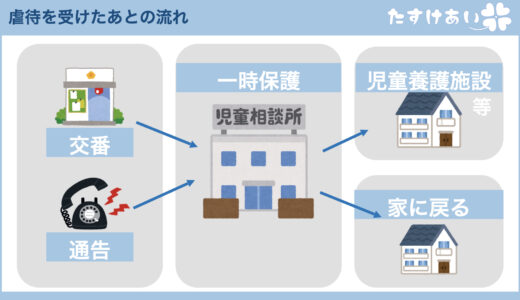

この章では、参考情報として、虐待を受けたこどもたちがどんな支援につながっていくのか、現在の日本の仕組みを図とあわせてご紹介します。

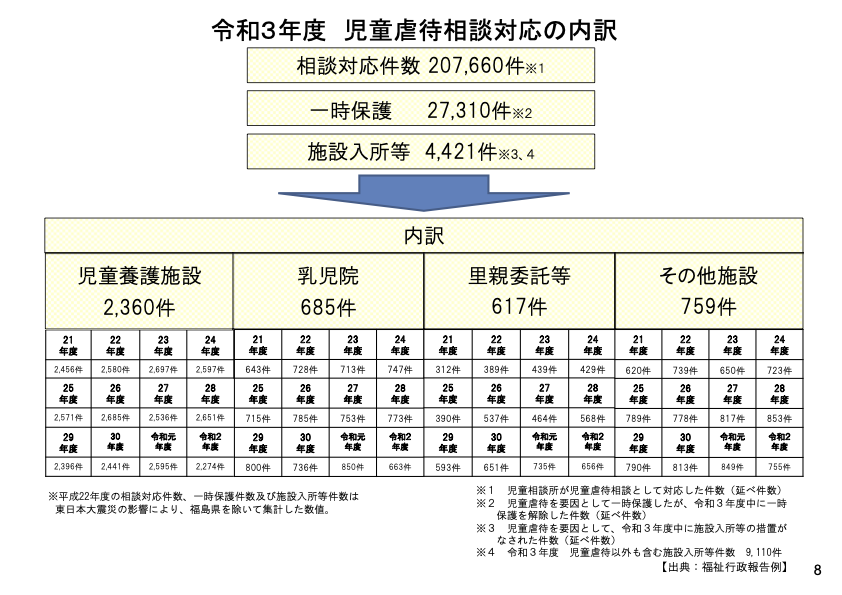

まずはこちらの図をご覧ください。

現在、日本では、虐待の対応は主に児童相談所が行うことになっています。

こども家庭支援センターという名前のところもあるよ!

虐待の相談や通告があると、児童相談所の「児童福祉司(じどうふくしし)」という専門職の人が、家庭の状況を調べるために動きはじめます。

その調査の中で、こどもが家にいることが危ないと判断された場合、一時的に家庭から離れて生活する「一時保護」という措置が取られます。これは、こどもの命や安全を守るために法律で認められている、強い対応のひとつです。

一時保護の間にも、家庭の状況を調べる調査は続きます。

そして、「家に戻るのはまだむずかしい」と判断された場合には、児童養護施設や里親さんのもとで生活することになります。

でも実際には、下の資料からもわかるように、家庭以外の場所にうつって生活をするケースは、全体の1割にも満たないのが現状です。

令和5年の資料によると、施設や里親などに移ったケースは4,421件。それに対して、家庭に戻って暮らしている子は20万人近くにのぼります。

だからこそ、「地域の中で、虐待に早く気づける仕組み」と、「家庭に戻ってからも支える仕組み」をつくろうとしているんだ

家を離れて暮らす「社会的養護」という選択肢

もし、家庭で過ごすことがむずかしいと判断された場合、こどもは「社会的養護(しゃかいてきようご)」と呼ばれる制度のもとで、別の場所で生活することになります。

「社会的養護」という言葉は少しむずかしく感じるかもしれませんが、かんたんに言うと、「家庭の代わりにこどもを守る仕組み」のことです。

どんな場所で、どんな人と、どんなふうに暮らすのか

いくつかのかたちがあるので、やさしく紹介していきますね。

児童養護施設

わたしも暮らしていた場所です!

さまざまな理由で家庭で暮らせなくなった2歳〜18歳くらいのこどもたちが、職員さんと一緒に生活をしています。

1つの施設の中に、小さな「おうち」のようなユニットがいくつかあって、ごはんを食べたり、学校に行ったり、おふろに入ったり、ふつうの日常をできるだけ安心して過ごせるように支えてもらえます。

里親家庭

「家族の中で子どもを育てたい」という想いをもった大人(里親さん)と一緒に暮らす形です。

家族の中で育つことで、こどもにとっての「おうち」を感じやすい環境になることもあります。

最近では、週末や長期休みだけ里親さんの家で過ごす「週末里親(短期里親・1日里親という地域も)」も広がってきています。

ファミリーホーム

家族のような少人数の単位で、5人程度の子どもたちが一緒に生活する場所です。

里親と児童養護施設の中間のような形で、専門的な支援とあたたかい暮らしの両方を目指しています。

自立援助ホーム

義務教育が終わった15歳〜20歳くらいの若者が、家族と離れて、働きながら生活する場所です。

家を出たあと、身近に相談できる大人がいない子たちの、もうひとつの“居場所”でもあります。

母子生活支援施設

お母さんと子どもが一緒に入れる施設です。

DV(家庭内暴力)や経済的な事情などで家を離れる必要がある親子が、安心して過ごせる場所として使われます。

社会的養護には、いろんな「おうちのかたち」があるんだね!

年齢に合わせて「おうち」が整備されているのは大賛成だけど、良さやむずかしさもあるんだよねぇ

どこで暮らすことになるかは、こども自身の状況や気持ち、地域の仕組みによっても変わってくるからです。

でも大切なのは、「家で暮らせない=終わり」じゃないこと。社会的養護という選択肢があることを、知ってもらえるとうれしいです。

家にいながら受けられる、新たな地域支援

ここで、少し話を本題に戻しますね。

これまでの日本の制度は、「家庭で暮らす」か「施設で暮らすか」のどちらかしか選べないような仕組みになっていました。

でも、統計からもわかるように、施設に入るこどもの数に限りがありますし、施設に行くとなると、慣れ親しんた土地を離れることも多く、こどもにとって負担が大きくなることもあります。

こどもは「ここに行きたい!」って選べるわけじゃないから、なじみのある環境から遠ざかるのって、やっぱりつらいよね…。

こうした背景や、虐待が年々増えている現状をふまえて、いま国では「家にいながらでも受けられる支援=地域支援」を広げていこうという動きが始まっています。

ここでは、そのなかでも特に注目されている取り組みを、いくつかご紹介します!

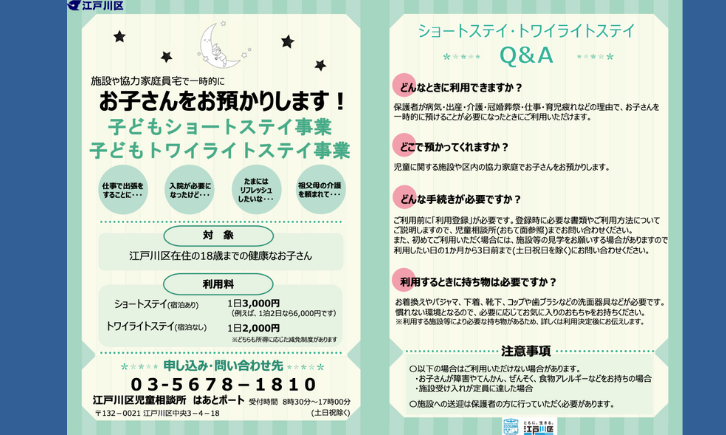

こどもショートステイ事業(子育て短期支援事業)

こどもショートステイ事業、正式には「子育て短期支援事業」といいます。

保護者が入院・通院・出張・冠婚葬祭・育児疲れなどで、一時的に子どもと一緒に過ごせないときに、児童養護施設などで数日間子どもを預かってもらえる制度です。

1日〜7日間利用できます。

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e077/kosodate/kosodate/hoiku/ichiji/shortstay.html

江戸川区の例では、1泊3,000円で食事つき。生活保護世帯やひとり親家庭には、料金が減額・無料になる自治体もあります。

ごはんも出て、安心できる場所があるって、ほんと助かるよね。

もっと気軽に使える雰囲気が広がるといいなぁ〜

こども若者シェルター

「泊まれる居場所」として、いま整備が進められている新しい支援のかたちです。

一時保護や施設入所ではない、もうひとつの「安心できる場所」として注目されています。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2d81a021-3ba0-46a3-82bc-98010ea45a10/01113bc4/20240614_councils_kodomo-shelter01_08.pdf

これまでのユースセンターは夜までしか開いていないことが多く、夜間や宿泊できる場所がないことが課題でした。

「今日おうちにいたくないな」っていうときに泊まれる居場所ができるって、日本ではほんとに新しい挑戦なんだ!

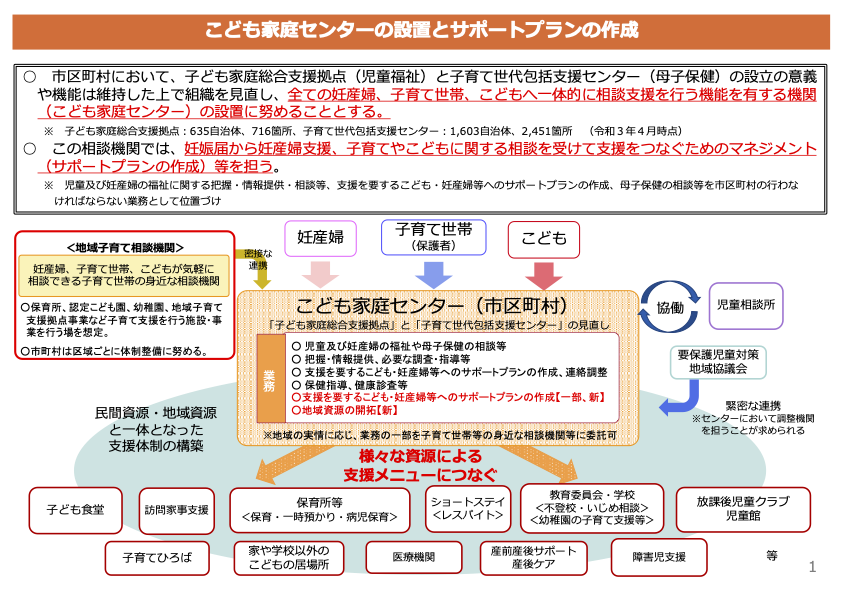

こども家庭センター

こども家庭センターとは、簡単にいうと児童福祉と母子保健分野をひとつにまとめた「身近な相談窓口」です。

こども家庭庁支援局虐待防止対策課https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001283333.pdf

これまでの制度では、対象者によって窓口が分かれていて、「どこに相談したらいいのか分からない」と感じる声がたくさんありました。

せっかく相談しに行ったのに「それは別の課です」「ここも違います」と言われたら…そりゃ心折れちゃうよね。

だから今は、妊婦さんも、子育て中の家庭も、子ども本人もすべての人がアクセスできる拠点として、「こども家庭センター」をつくろうとしています。

中には「こども家庭センターはユニバーサルサービスです」と言っていた職員さんもいました

「ここに行けば、必要な支援につないでくれる」

それって、相談する側にとっては本当にありがたいことですよね。

社会的養護だけじゃなく、「家で暮らしながらでも頼れる場所や仕組みがある」こと。それを知っているだけでも、心が少し軽くなるかもしれません。

まとめ

ということで、今回の記事のまとめです!

- 児童虐待についての法律「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」ができたのは2000年。法律のなかでは若い法律です

- 日本では虐待を4つに分けています ①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト(育児放棄)、④心理的虐待

- 虐待の対応は基本的に児童相談所が行います

- 家にいることが危険と判断された場合は、「一時保護」という措置が取られ、家庭から離れて過ごします

- 一時保護の結果、「家にはまだ戻れない」と判断されると、児童養護施設や里親さんの元で暮らすことになります

- 最近では、家庭や施設だけでなく、地域での支援の選択肢も広がってきました!

- 支援を受けることは弱さの証ではなく、つながりのはじまり。自分の状況を受けとめたうえで、助けを受け入れることは、むしろ「強さの証」なんだよ

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。

この記事では、日本の児童虐待の現状や、その背景にある課題、そして子どもたちを支える社会的養護の仕組みについて、できるだけわかりやすく紹介してきました。

虐待のニュースを見るたびに、胸がぎゅっと苦しくなる方も多いかもしれません。正直、わたし自身も、毎回とてもつらい気持ちになります。けれど、その「心が動く」という感覚こそが、きっと大切なことなんだと思うんです。

虐待を受けたこどもたちは、その後、児童相談所の関与を経て、家庭に戻ったり、里親家庭や児童養護施設で新しい暮らしを始めたりと、それぞれ異なる道を歩んでいきます。

一人ひとりに合った支援が必要なのはもちろんですが、どの子にも共通して必要なのは、「安心して生きられる場所」です。その場所を、家庭だけではなく、社会全体で支えていこうという考え方が、社会的養護の土台にあります。

でも、日本では「支援を受けること」=「がまんが足りない」「親として失格」といった、偏った見方が残っていることも事実です。でも、それは決してそうではありません。

支援は、弱さの証ではなく、つながりのはじまり。

自分の状況を受けとめたうえで、助けを受け入れることは、むしろ「強さの証」だと思うんです。

これを「受援力(支援を受け入れる力)」と呼ぶ人もいます。

そうした、温かいまなざしのある社会が、もっと広がってほしいと願っています。

わたし自身、この社会的養護という仕組みによって、助けてもらいました。そして今も、多くの人に支えてもらいながら、生きています。

この記事が、あなたにとって「知ってよかった」と思える小さなきっかけになりますように。そして、「知る」ことが、こどもたちにとっての「やさしい社会」を育む一歩になりますように^^